Conocido históricamente como un barrio duro, el Bronx de Nueva York ha alcanzado en reciente fecha nuevos niveles de violencia provocados por el encierro y marginación que ha dejado la pandemia. Un grupo en especial se ha vuelto más vulnerable y víctima de los atracos y violencia de los más marginados: los inmigrantes mexicanos, indígenas en su mayoría, que forman parte del ejército de repartidores de comida en bicicleta que recorre la ciudad por estos días aún de crisis sanitaria. Su medio de transporte, cuyo valor alcanza hasta los dos mil dólares, así como su inseguridad al no tener papeles ni hablar inglés los convierte en presas ideales de los pandilleros.

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Fue durante los primeros meses de la pandemia. Luego de terminar su jornada como repartidor de comida, Juan regresaba a su casa y cruzaba en bicicleta el puente de la avenida Willis, que conecta Manhattan con el Bronx. Ahí fue atajado por dos o tres sujetos –no recuerda bien- quienes lo bajaron de la bicicleta. A pesar de no oponer resistencia y entregar su medio de transporte le dieron un tubazo en la cabeza que, de no ser por el casco que traía puesto, hubiera tenido consecuencias fatales.

Poco antes, en febrero de 2020, otro repartidor -también mexicano- fue despojado igualmente de su bicicleta y asesinado con arma de fuego en el mismo punto del atraco a Juan. Desde entonces es común ver a su pequeña hija que va constantemente a dejarle flores a un altar que se levantó en honor a su padre sobre esta avenida que cientos de mexicanos recorren a diario.

Ambas familias son parte de las miles de origen mexicano que viven en este barrio, que trabajan por lo menos 6 días a la semana y que constituyen buena parte de la base productiva de la ciudad de Nueva York. Durante los últimos meses se ha registrado una oleada de violencia contra los repartidores de comida, muchos de ellos mexicanos originarios del estado de Guerrero. Al menos esto es parte de la percepción que se tiene en las calles de Nueva York, en donde el incremento en los homicidios después del periodo de cierre de la ciudad ocasionado por la pandemia también se ha disparado.

“Han asaltado a muchos mexicanos por aquí. Si mi esposo no hubiera traído el casco lo hubieran matado ahí mismo, pero logró escapar. Aunque no todos, ya ve lo que le pasó a Francisco Villalva, que también repartía comida” comenta a Underground Elizabeth, la esposa de Juan.

La joven originaria de Guerrero se refiere a su coterráneo de 29 años, a quien asesinaron el pasado 29 de marzo de 2021 a pocas cuadras del mismo puente Willis, mientras repartía comida. Gracias a la indignación de muchos de sus compañeros, expresada en varias movilizaciones, fue que se pudo ejercer presión al Departamento de Policía de esta ciudad, quien detuvo a un presunto responsable del crimen. La marcha de poco más de tres mil repartidores de comida que avanzó sobre Broadway a lo largo de Manhattan, tuvo efecto. El caso de Villalba es una excepción que confirma la regla: las agresiones y crímenes contra muchas personas quedan impunes, sobre todo si se es migrante latinoamericano, indígena, afroamericano, asiático; lo que se llama en Estados Unidos gente de color.

Datos públicos del Departamento de Policía neoyorquino muestran que 2019 cerró con 311 asesinatos. Para el primer cuatrimestre de 2020, a fines de abril, según esta estadística local hubo un aumento de 55 por ciento en los homicidios. En junio de ese mismo año, ya con una disminución en los contagios, las hospitalizaciones y las muertes de Covid-19, el aumento en los homicidios llegó a 79 por ciento. A pesar de que, en términos generales, Nueva York no es una ciudad que ha registrado una tasa de homicidios alta, el abrupto aumento puso en alerta a la población y a la policía.

![]()

Es una tarde soleada en Mott Haven, un vecindario del sur del Bronx. Comienza el verano en Nueva York y la gente ocupa las calles, se sienta en sillas de plástico afuera de sus casas y negocios, ponen música (salsa, por supuesto) y charlan entre sí.

Mientras termina sus últimos encargos del día, el tapicero Esteban Estévez, originario del municipio de Santiago Teopantlán, Puebla, hablante de náhuatl, relata con orgullo cómo llegó a esta ciudad en 1990, a los 20 años, en una época en la que cruzar la frontera no era tan difícil como lo es ahora. De inmediato se instaló en este condado y se convirtió en uno más de la gran oleada de poblanos que llegaron fervientemente a Estados Unidos.

En aquel entonces las calles del Bronx estaban recomponiéndose, tras pasar dos décadas de destrucción, incendios, desplazamiento y migraciones.

Esteban fue aprendiendo el oficio de la tapicería y, después de algunos años, su maestro le heredó el negocio que ahora dirige en el corazón del sur del Bronx y que le da de comer a su familia completa.

En los años 90 todavía quedaba el rastro de los incendios que los landlords, los dueños de los inmuebles, ocasionaban para cobrar los seguros y negociar la compra-venta de los predios con inversionistas que, desde entonces, han querido convertir esta parte de la ciudad en un nuevo desarrollo urbanístico lleno de edificios con fachadas de cristal, restaurantes y cafés de moda, pequeños parches de árboles y calles seguras.

Desde la década de 1970, la fama del Bronx se dividió entre la delincuencia, la pobreza y el de ser la cuna de grandes músicos salseros que harían historia en Latinoamérica. Él no lo sabía entonces, pero a su llegada comenzaría una nueva disputa por el territorio entre distintas comunidades: por un lado, los que llegaron desde Puerto Rico persiguiendo el sueño americano desde finales de los 40 y las decenas de miles de familias afroamericanas que poco a poco fueron expulsadas de Manhattan porque el nivel de vida era –y sigue siendo– demasiado alto; y por el otro, las comunidades indígenas y campesinas mexicanas que huían de la violencia.

A ello hay que sumar a los que ya estaban ahí, y que tras haber sobrevivido la era de los incendios se ganaron su lugar en esta sociedad vertical y construyeron una identidad común. Ellos vieron en los recién llegados una amenaza posible.

“Nos tiraban huevos y nos asaltaban -relata Esteban-. Cuando llegó mucha gente de Puebla y nos instalamos en esta parte de la ciudad las cosas eran muy difíciles. Pasamos muchas cosas, sólo teníamos un plato y una cuchara porque no había para más. El Bronx era muy solitario, parecía abandonado o como si le hubieran tirado bombas, sólo uniéndonos pudimos salir adelante”.

A finales de los años 70 y durante toda la década de los 80 el Bronx atravesó por un proceso de franca destrucción casi total de los edificios. En permanente crisis, las distintas comunidades que han habitado esta zona –desde la afroamericana y la puertorriqueña hasta la dominicana y mexicana– tuvieron que enfrentarse a los intentos de inversión para convertir esta zona en un territorio de desarrollo inmobiliario.

La solución que encontraron los dueños de los edificios fue aquella técnica de provocar incendios. De esta manera desplazaban a quienes vivían ahí y pagaban rentas bajas (estaban endeudados), cobraban el dinero de los seguros, o bien, hacían tratos con empresarios constructores para intentar convertir las ruinas y los baldíos en futuras zonas residenciales.

Fue la resistencia de los habitantes y su capacidad para mantenerse en el Bronx lo que impidió que este sueño inmobiliario se consolidara. Fue en medio de las ruinas y de las distintas formas de sobrevivencia que surgieron movimientos culturales -como el que se constituyó en torno al ritmo musical de la salsa- o que se generaron las condiciones para que la ola destructiva del crack acabara con muchos jóvenes. En estas calles siempre se ha vivido en la contradicción eterna.

Esteban ha caminado muchas veces estas calles, conoce a mucha gente, tiene la memoria fresca y recuerda dónde había un baldío y ahora hay un nuevo edificio, dónde estaban los negocios de sus amigos, muchos de ellos ya retirados o fallecidos por COVID-19. Él le cuenta su historia a mucha gente que va llegando, les previene: “cuando llegué a este país, a principios de los 90, me encontré con mucha violencia en esta ciudad, había mucha droga. En aquel tiempo teníamos muchos problemas, nos esperaban en algunos puntos para asaltarnos y quitarnos lo que ganábamos los viernes o los sábados. Recuerdo que llegamos a formar grupos o pandillas para defendernos, no para pelearnos entre nosotros; había paisanos que llegaban en la noche y desde que se bajaban del tren hacían una llamada para que los fuéramos a encontrar. En ese tiempo no había celulares. Nos defendimos y llegaron a cambiar las cosas”.

Pareciera ser que existe un paralelismo entre ese momento, a comienzos de los años 90, y la oleada de violencia que se ha desatado recientemente contra los repartidores mexicanos de comida.

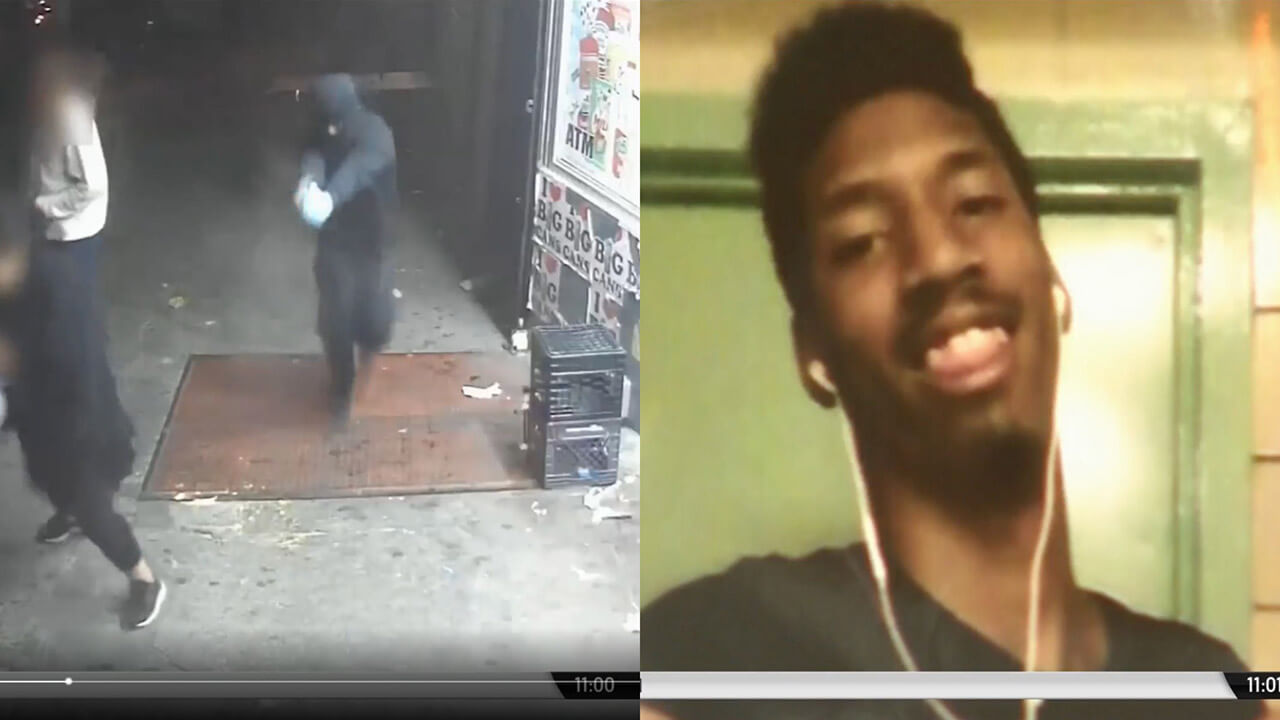

“Hace 3 semanas, como a veces me tengo que quedar a trabajar hasta tarde, estaba en mi taller y salí a la tienda a comprar una soda. Nunca me había tocado vivir un incidente tan cerca. Era un poco después de las 11 de la noche y vi una balacera en la que perdió la vida un joven. Un muchacho con un gorro y su tapabocas llegó a la grocery y le empezó a disparar a otro que estaba parado afuera de la tiendita. El muchacho empezó a correr hacia enfrente, donde estaba la policía, pero se cayó y el que le disparó lo remató. Los policías sólo se escondieron detrás de las patrullas”, cuenta Esteban.

Se refiere a Charles Wilkins, de 24 años, afroamericano que vivía en los edificios de vivienda social justo enfrente de donde fue asesinado el 18 de mayo de 2021, cerca de las once y media de la noche. Hasta el momento no hay indicios de que la policía sepa quién disparó y las razones para ello; sin embargo, en los medios locales se afirma que fue “una riña entre pandillas”. La madre del muchacho, al enterarse de lo que le ocurrió a su único hijo, tuvo una crisis y también perdió la vida.

Nadie sabe lo que pasó o porqué pasó, ni los oficiales de la policía que fueron testigos de este hecho, ni el Cuartel 40 –encargado del sur de este condado– ni los vecinos. La muerte en esta familia queda en las cifras y en el olvido.

A pesar de haber mandado solicitudes para que representantes del Departamento de Policía de Nueva York pudieran otorgar una entrevista, hasta el cierre de este texto no hubo ninguna respuesta. Sin embargo, en su página de internet tienen una sección de estadísticas por barrios y por condados que se puede consultar libremente.

“Yo tengo una bodega para guardar los muebles que tapizo, hace poco más de un mes entraron en la madrugada y se llevaron algunas cosas que tenía, pero no cosas de gran valor, pareciera más un mensaje que un robo. Gracias a las cámaras de video vigilancia que tienen mis vecinos pudimos identificar quién fue, pero ahora tenemos que tener más cuidado, me tocó a mí, pero conozco a mucha gente que le ha pasado algo”.

Para Esteban, observador y analista de su entorno, es claro que quienes están llegando al Bronx necesitan organizarse, buscar apoyos: “así como nosotros que tuvimos que defendernos para sobrevivir y aprender a hacer aliados, ganarnos el respeto para que ya no nos asaltaran o nos mataran. Después de la pandemia, cuando ya comenzaron a abrir, la gente regresó con mucha violencia, no se sabe porqué”.

A pesar de que las regulaciones sobre las armas de fuego son muy estrictas en el estado de Nueva York, a diferencia de otros lugares como Texas, Virginia o Georgia, esta situación no se ha visto necesariamente traducida en seguridad en la vida diaria.

Tan sólo el fin de semana previo a que Charles Wilkins fuera asesinado, el 15 y 16 de mayo de 2021, se registraron 16 tiroteos, con un saldo de 16 personas asesinadas, principalmente en la zona del Bronx. Tomando nuevamente las cifras emitidas por la policía neoyorquina, en ese mismo fin de semana de 2020 hubo seis tiroteos y un saldo de seis personas muertas. El escalamiento de la violencia es del 150 por ciento en tan sólo un año.

Para Marco Castillo, del programa Stopping U.S. Guns to México, de la promotora de derechos humanos Global Exchange, Estados Unidos sigue sufriendo el impacto de la epidemia de armas. “Nueva York no es la excepción, en esta ciudad se ha duplicado el número de armas en los últimos dos años. Nuevamente, la Gran Manzana se vuelve a convertir en una ciudad vulnerable a la violencia armada”.

¿Y quiénes sufren esta violencia armada? A partir del testimonio de Esteban y de otros mexicanos que prefieren mantenerse en el anonimato, una de las víctimas principales es el indígena trabajador, originario de algún municipio de Guerrero, que llega y se integra al ejército de repartidores de comida que a diario inunda las calles neoyorquinas.

Sobre los perpetradores, refiere Castillo: “Existe una disputa por salir de la pobreza, por usar el territorio a favor de un grupo o de otro. La presencia de las nuevas comunidades migrantes puede representar desafíos a quienes ya están establecidos. Tratan de intimidarlos, de hacerles la vida difícil para limitar su tránsito, para violentar sus vidas. Hablamos de personas jóvenes, afroamericanas, desempleadas, donde la cultura juvenil está vinculada a la violencia armada como mecanismo de prestigio”, señala.

Y abunda: “Las poblaciones latinas y de color están en situaciones de mayor precariedad económica y muchas de ellas viven contextos de violencia doméstica fuertes o de pobreza que se ven acentuados con la pandemia. Vemos el uso de armas para asaltar y para terminar con la vida al interior de las propias comunidades de color y mexicanas”.

En pocas palabras se está viviendo una guerra de pobres contra pobres. Mientras unos padecen los efectos sociales de la pandemia, los repartidores guerrerenses -o mexicanos en general- se vuelven presas fáciles. Con miedo, algunos sin hablar inglés o español, sin haber estado nunca antes en un lugar como esta gran ciudad y con una bicicleta que puede llegar a valer hasta dos mil dólares, son la presa perfecta. El asalto a mano armada no es raro, es más bien la norma actual, la ley de esta jungla.

Castillo, con sus años de trabajo en esta zona de Nueva York recuerda que “el sur del Bronx representa la entrada al cinturón de la pobreza. Es una zona que históricamente ha sido marginada por el centro de poder neoyorquino. Es un centro de distribución de droga. Desafortunadamente, es uno de los principales distribuidores de heroína de todo Estados Unidos y tiene el mayor número de concentración de pobreza urbana de todo el país. Es una zona de contrastes en donde conviven comunidades mexicanas que son nuevas inmigrantes, junto con las que ya están muy establecidas, como las afroamericanas o de otros países de Latinoamérica. Hubo en los 90 una situación similar con las personas originarias de Puebla, y ahora hay una situación con las comunidades de inmigrantes, sobre todo, indígenas de Guerrero, muy mal pagados y muy explotados”.

![]()

La calle es una selva de cemento y de fieras salvajes,

ya no hay quien salga loco de contento,

donde quiera te espera lo peor,

Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador,

saca su cuchillo, sin preocupación,

dice que le entreguen la registradora,

saca los billetes, saca un pistolón.

Sale como el viento en su disparada,

y aunque ya lo vieron nadie ha visto nada,

Juanito Alimaña va a la Fechoría, se toma su caña,

fabrica su orgía.

Así comienza el estudio sociológico vuelto salsa que compuso Héctor Lavoe en 1983, fiel reflejo de lo que acontecía –y acontece– en las calles de lugares como el Bronx o el este de Harlem y el Bajo Manhattan. Los márgenes del centro están ocupados en sobrevivir. Así es como suena la disputa que se vive, la aparente amenaza de la migración, la pelea entre comunidades que de otra forma debería ser la unión para buscar juntos mejoras a las condiciones de vida.

Es este retrato duro, visceral de la criminalidad cotidiana uno de los rostros que trata de ocultar Nueva York, al negarlo o al volverlo mercancía.

Mientras tanto, miles de trabajadores guerrerenses comienzan a protegerse, a organizarse, a construir redes contra todos los Juanitos Alimañas que quieren entorpecer su camino. La guerra contra la miseria no es sencilla y parece no tener fin, sea en México o sea en Nueva York, lo que siguen buscando quienes padecen la violencia es lograr el sueño realmente americano, aquel en donde logren convivir distintas comunidades sin necesidad de matarse entre sí.

Esteban es un ejemplo importante en el sur del Bronx; él ha logrado sobrevivir y salir adelante, hacer su camino y trata de ayudar a quien se lo pide, pero no olvida todo lo que ha pasado, no olvida las razones de su migración. “Yo vine aquí porque fui expulsado de mi país, porque en mi país no se me dio la oportunidad, porque cuando salimos de nuestro México no tuvimos la oportunidad, cuando veíamos a nuestros padres trabajar y trabajar y seguir endeudados en el campo. No estamos aquí por gusto».

Copyright ©️ Todos los derechos reservados para Underground | Periodismo Internacional. Queda prohibida la publicación, edición y cualquier otro uso de los contenidos de Underground sin previa autorización.